#旬の情報の一覧

-

- 観察日記

-

1月の観察日記「植物」

1月のある日、センターの職員で外歩きをした際、カラスウリの仲間の実を2種類みつけました。そのひとつが、海岸のアダンの茂みに生えていたケカラスウリの実。鮮やかな赤色が目立ちます。ビワの実くらいの大きさで、先が細長くのびるという特徴があります。もうひとつは、林に生えていたオオカラスウリの実。鶏卵よりやや大きい、オレンジ色をした実が、長いつるで木からぶら下がっていました。この実のみどころは、その中身です。実を割ると、中には暗緑色の果肉と種。腐っているのではなく、もともとこんな色をしているのだそうです。どんな生きものが、こんな色の果肉を食べて、その種を運ぶのでしょうか?

- #植物

- #旬の情報

- #冬

-

- 観察日記

-

1月の観察日記「動物」

1月も下旬を迎え、人間にとっては寒さが身に染みる季節ですが、森の中では生きものたちが命をつなぐための活発な営みを観察することができました。先日、アマミアオガエルの泡巣(あわす)を確認するため、森の中のとある水辺を訪れました。島の方言で「ビッキャ」や「アッタラ」の名で親しまれているこのカエルは、冬から春にかけて繁殖期を迎えます。この日も、水辺の周りに彼らが産み落とした「泡巣」がいくつか確認できました。静かな森に「キャラララ」という美しい鳴き声が響き渡っていました。その水辺のすぐ近く、足元に目を向けると、そこには徳之島最大のカエル、アマミハナサキガエルの姿が。さらにそのすぐ近くには、じっと息をひそめるヒメハブの姿も。ヒメハブは比較的低温に強く、冬場に繁殖するカエルも捕食します。この日、目の前に広がっていた光景は、まさに徳之島の豊かな生物多様性そのものでした。

- #動物

- #旬の情報

- #冬

-

- 観察日記

-

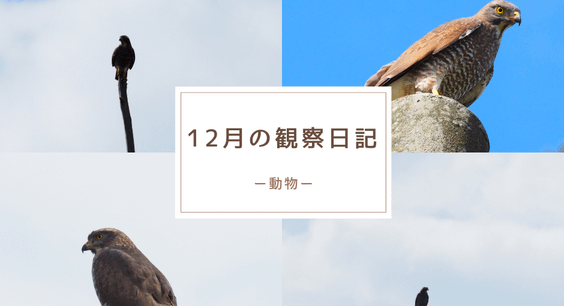

12月の観察日記「動物」

冬の気配が深まり、徳之島の空に「ピックイー」という澄んだ声がよく響くようになりました。その声の主は、秋の渡り鳥として知られるサシバです。本州・四国・九州では夏鳥として親しまれているサシバですが、奄美群島では冬鳥として秋から春にかけて島で過ごします。そのため徳之島では、サシバの声が聞こえ始めると「秋が来たなぁ」と感じる方も多く、季節の移ろいを告げる鳥として島の人々に親しまれてきました。サシバは農地や山地で生活しています。木の枝や電柱の上にとまり、じっと周囲を見渡しながら、餌となる昆虫やネズミを探す姿がよく見られます。サシバは猛禽類の中でも比較的環境適応力が高く、里山や人の暮らしに近い環境を利用しながら狩りを行うことが知られています。空高く舞う姿も美しいですが、静かに佇むその様子には、どこか凛とした風格があります。遺産センターのテラスに出てみると、運が良ければ、このあたりに住み着いているサシバの姿や鳴き声を確認することができます。ご来館の際は、ぜひ空や周囲の電柱にも目を向けてみてください。サシバとの出会いが、季節を感じるひとときになりますように。

- #動物

- #旬の情報

- #冬

-

- 観察日記

-

12月の観察日記「植物」

年末のある日、センターの職員総出で、正月に飾る門松作りをしました。門松は、徳之島の多くの家で、正月に門前に飾られます。もともと奄美群島では、正月に竹と松の枝、シイの枝などを束ねて門に飾る風習がありました。それが今では、竹の幹と松の枝がメインの、全国的にある正月飾りの門松に変わってきたようです。それでもこの島の門松は、在来の植物を野山から切ってきて自作することが多く、そのため独自の材料を使うという特徴があります。徳之島世界遺産センターでも、オープン以来初めてとなる門松を作ることにしました。竹のほか、松として在来種のリュウキュウマツ、シイ、ヒメユズリハ、そして鮮やかな実がアクセントとなるセンリョウも使います。まず、ノコギリで斜めに切った竹を束ねます。そして束ねた竹を鉢に入れ、松やシイ、その他の材料を竹の周りに配置して、門松が完成しました。この門松は、年末年始の間、センター入口に飾られます。

- #植物

- #旬の情報

- #冬

-

- 観察日記

-

11月の観察日記「動物」

世界遺産地域を通る林道に、夜の生きもの調査に行きました。夜はだいぶ涼しくなってきたこの時期、夏の間は見かけなかった生きものたちが出てくるので、林道歩きが楽しくなります。散らばるシイのどんぐりを踏みながら歩いていくと、いつもいるオビトカゲモドキがさっそく出迎えてくれました。渓流沿いの道では、ところどころにアマミハナサキガエルがたたずんでいます。産卵が本格化する時期を前に、メスのお腹はふくらんでいます。近くの渓流では、なわばりでもあるかのように、岩の上にオスが陣取っていました。林道の水たまりでは、めずらしい生きものがいました。アマミアカガエルのオスたちです。繫殖期の彼らは、水たまりで、まるでお風呂につかるようにしながら、小さな声で鳴いてメスがやってくるのを待ちます。繁殖期以外は森の中で暮らし、林道でもあまり出会うことがないこのカエル。神経質でさっさと逃げてしまうので、写真を撮るのも苦労します。そして渓流沿いには、りっぱなハブも。倒木の上で川の方を向いて、なにかを待ち伏せしていました。そのほか、めったに見られないトクノシマトゲネズミが足元の茂みから駆け出していくなど、徳之島の森歩きらしい、充実した自然観察になりました。

- #動物

- #旬の情報

- #秋

- #オビトカゲモドキ

- #ハブ

-

- 観察日記

-

11月の観察日記「植物」

畑の脇や道ばたで、熟したソテツの実の鮮やかな色がのぞく季節になりました。ソテツが身近な徳之島ではこうした風景はおなじみですが、いつまでもそうではないかもしれません。奄美群島では2022年以来、東南アジア原産のソテツシロカイガラムシが猛威を振るっています。この虫はソテツの葉などに群がり、汁を吸って葉を黄褐色にさせ、ひどい場合は枯死させてしまいます。喜界島や加計呂麻島、請島、そして群島外の沖縄島でも侵入が確認されているほか、最初の侵入地である奄美大島では、ソテツが広範囲で壊滅的な被害にあっています。そのソテツシロカイガラムシが、ついに徳之島のソテツでも相次いで発見されました。島の玄関口である亀徳新港そばのソテツはそのひとつで、すみやかに伐採・処分され、跡地には薬剤がまかれました。島の北東端の金見地区でも樹齢300年と言われるソテツ並木に予防のための薬剤散布が行われました。代表的な観光地であるとともに、歴史的に重要なこの並木。今後も島内における被害拡大防止への取り組みが急務となりそうです。

- #植物

- #旬の情報

- #秋

-

- お知らせ

-

SNSで4地域連携が始まりました!

2021年に1つの世界自然遺産として登録された奄美大島・徳之島・沖縄島北部・西表島。この4つの地域の施設が、SNSを通してつながりあい、それぞれの島から自然の魅力を発信していく新たな取り組みが始まりました。この「南ぬ島の自然遺産」シリーズでは、約2か月ごとに各地域の視点から自然や文化、景観など様々な魅力をお届けします。ぜひ、4つの地域をめぐるように各施設のアカウントを訪れてみてください。◎各地域のアカウント・奄美大島世界遺産センター(Instagram) ・徳之島世界遺産センター(Instagram) ・やんばる野生生物保護センター(Facebook) ・西表野生生物保護センター(Instagram)

- #昆虫

- #植物

- #動物

- #旬の情報

-

- 観察日記

-

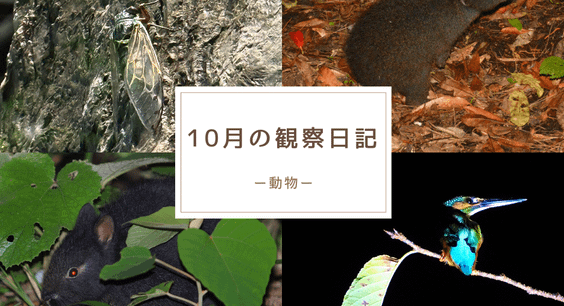

10月の観察日記「動物」

10月の森では、秋の訪れを感じる出会いがありました。日中に森の中を歩くと、あちこちから「カンカンカン」と鐘のように響くオオシマゼミの特徴的な声が聞こえてきます。オオシマゼミは日本産ツクツクボウシ属の中で最大の種です。この時期に成虫出現のピークを迎えるオオシマゼミの鳴き声を聞くと、徳之島に秋が訪れたことを感じます。夜の森では、アマミノクロウサギの「ピューイッ」という高い鳴き声も聞こえてきます。徳之島の自然を代表する固有種である彼らが、秋から冬にかけて活動的になり、元気に森を駆けまわる姿を見ると、改めて徳之島の命の豊かさを感じます。また、暗がりの森の中で出会ったカワセミも印象的でした。光沢のある青緑色の頭や翼の上面と、鮮やかな青色の背中。その美しい姿がライトで映し出され、まるで宝石のように幻想的でした。森の中で感じる風も少しずつ涼しくなり、秋の深まりを感じます。11月の森ではどんな生きものたちに出会えるでしょうか。

- #動物

- #秋

- #旬の情報

-

- 観察日記

-

10月の観察日記「植物」

徳之島の森の生態系の中心的存在であるオキナワウラジロガシやイタジイ。そのどんぐりの実の付き具合を調べる調査に参加しました。島内の世界遺産地域のとある森。歩道沿いにあるオキナワウラジロガシとイタジイの20本ほどが調査対象の標本木(ひょうほんぼく)となっています。調査では双眼鏡で標本木の梢を30秒ずつ数か所見て、見つけたどんぐりをカウントします。ずっと上を見ていると首が痛くなるので、なかなか大変な作業でした。こうした地道な調査の結果、どんぐりが多くできる『豊作』の年と、ほとんどできない『凶作』の年があることがわかっています。オキナワウラジロガシは、この日調査したすべての木で、どんぐりを見つけることができませんでした。去年に引き続き、今年も徳之島ではどんぐりが凶作のようです。一方、イタジイはある程度実を付けているものがほとんどで、鈴なりのどんぐりを多数数えられた木もありました。指導をしていただいた先生によれば、どんぐりの豊作・凶作は、どんぐりを食べるカラスバトやトクノシマトゲネズミ、ケナガネズミの子育てにも影響を与えるそうです。どんぐりをつけるカシやシイは、これら森の生きものたちの命を支える大事な木であることを実感した1日でした。

- #植物

- #旬の情報

- #秋

-

- 観察日記

-

9月の観察日記「動物」

ウミガメ調査員の政さんにご案内いただき、アオウミガメの産卵と孵化の様子を観察することが出来ました。夜の浜辺で出会った光景は、まさに奇跡の瞬間でした。アオウミガメは一生のほとんどを海で過ごし、陸に上がってくるのは産卵の時だけ。産卵期になると、ほぼ2週間おきに浜に上陸し、1シーズンに数回産卵を繰り返します。しかし、上陸しても、砂浜の環境が産卵に適していないと判断すれば、産卵しないこともあります。砂浜に穴を掘り、卵を産み落とし、静かに海へ帰っていく姿は何度見ても胸を打たれます。産卵から2か月後、孵化した小さな命たちは砂の中から這い出し、海へと旅立ちます。波へと吸い込まれるように進んでいく姿は、自然の営みの尊さを改めて教えてくれました。この貴重な体験を通して、徳之島に息づく自然の豊かさと、未来へつながる命の力強さを感じると同時に、この自然環境を保全継承していくことの大切さを痛感しました。

- #動物

- #旬の情報

- #夏