徳之島世界遺産センター いのちのにぎわい箱庭WEB図鑑

「いのちのにぎわい箱庭」にひしめく

徳之島の多種多様な生きもの。

昼夜を問わず、濃密な生命の気配が漂う徳之島の自然。温暖多雨な気候と変化に富んだ地形や地質によって形成された森には、多種多様な生きものがひしめいています。

「いのちのにぎわい箱庭」では「谷沿い」と「尾根沿い」の森について、人々の暮らしに近い森から山深い森までの自然環境が再現され、145種の動植物を観察することができます。それぞれの環境の中で、多様な動植物が繋がりながら生きる「にぎわい」の様子をWEBでのぞいてみましょう。

徳之島「A:谷沿いの森」「A1:身近な森」の動植物

A1:身近な森

徳之島には高い山地がある一方で、それを取り巻くように隆起サンゴ礁の台地が広がっています。琉球石灰岩を母岩とするこの台地は、侵食作用を受けて複雑な地形をつくってきました。そこに広がる森は、石灰岩質を好む植物によって構成され、徳之島の自然を特徴づける大事な要素となっています。

身近な森の「動物」

-

スズメ目 ヒタキ科アカヒゲLarvivora komadori

ミミズ類や昆虫の幼虫などを食べる。箱庭では、雌が餌を探しているようだ。

-

無尾目 ヒメアマガエル科ヒメアマガエルMicrohyla okinavensis

喉に1つの大きく発達した鳴き袋を持ち、ギーコ、ギーコやギリリリ…と聞こえる大きい声で鳴く。箱庭では、雌を呼ぶ雄を観察できる。

-

無尾目 アオガエル科アマミアオガエルZhangixalus amamiensis

繁殖期にはキャラララッと美しい声で鳴く。箱庭では、雌を呼ぶ雄を観察できる。

-

バッタ目 マツムシ科マダラコオロギCardiodactylus guttulus

草や木の上で暮らして、葉っぱなどを食べる。箱庭でも木の根にしがみついているようだ。

-

コウチュウ目 クワガタムシ科スジブトヒラタクワガタDorcus metacostatus

夜行性でスダジイ、カシ類、アカメガシワなどの樹液に集まる他、明かりにも飛来する。箱庭でも、樹液に集まってきたようだ。

-

柄眼目 ナンバンマイマイ科トクノシマヤマタカマイマイSatsuma tokunoshimana

里山から林内まで生息し、比較的よく見かける。箱庭では、葉の上を這っているところを観察できる。

-

無尾目 アカガエル科アマミハナサキガエルOdorrana amamiensis

徳之島では、山奥から集落近くの身近な森まで広い範囲に生息し、地表付近の昆虫などを食べる。箱庭では、マダラコオロギを食べているようだ。

-

スズメ目 ヒヨドリ科アマミヒヨドリHypsipetes amaurotis ogawae

「キー」「ピーヨ」などよく通る声で盛んに鳴き交わす。箱庭でも、盛んに鳴いているようだ。

身近な森の「植物」

-

ブナ科アマミアラカシQuercus glauca var. amamiana

箱庭では大きな石灰岩を抱き込むように生育している

-

アカネ科オオバルリミノキLasianthus verticillatus

箱庭では、冬に黒い実をつけるている

-

メシダ科ムシャシダDiplazium megaphylum

箱庭では、石灰岩地の沢筋で葉を茂らせている

-

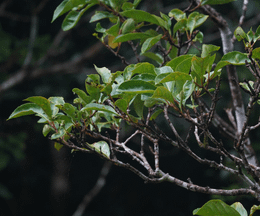

バラ科オオカナメモチPhotinia serratifolia

箱庭では、石灰岩地の林内で成長している

-

ナナバケシダ科コモチナナバケシダTectaria fauriei

箱庭では、大きな石灰岩の岩の上に生えている

-

ナナバケシダ科ナナバケシダTectaria decurrens

箱庭では、石灰岩を好む他の植物とともに生育している

-

イノモトソウ科タイワンアマクサシダPteris formosana

箱庭では、石灰岩の壁から葉を垂らしている

-

ラン科ナンバンキンギンソウGoodyera clavata

箱庭では、石灰岩地でサツマイナモリとともに密生している

-

アカネ科サツマイナモリOphiorrhiza japonica

-

イノモトソウ科マツザカシダPteris nipponica

-

ヤシ科クロツグArenga engleri

-

サトイモ科オオアマミテンナンショウArisaema heterocephalum subsp. majus

箱庭では、冬に力強い花を咲かせている

-

トウツルモドキ科トウツルモドキFlagellaria indica

箱庭では、頭上から葉が垂れる様子を観察できる

徳之島「A:谷沿いの森」「A2:沢沿いの森」の動植物

A2:沢沿いの森

徳之島では、豊富な雨が地盤を削り、幾筋もの尾根と谷が形成されてきました。雨のたびに増水と減水を繰り返す過酷な環境には、水流や乾燥に適応した植物が生育します。また、水辺ではカエル類やトンボ類が繁殖するなど、固有種を含む多くの生きものの生活の場となっています。

沢沿いの森の「動物」

-

ブッポウソウ目 カワセミ科リュウキュウアカショウビンHalcyon coromanda bangsi

カニ、トカゲ、カエル、ミミズ、昆虫、ムカデ、魚類など、さまざまな小動物を捕らえて食べる。箱庭では、水辺の生き物を狙っているようだ。

-

有鱗目 ナミヘビ科アカマタLycodon semicarinatus

食性の幅は広く、トカゲやヘビなどの爬虫類を中心に魚類・両生類・鳥類・哺乳類を含む脊椎動物すべてにわたって食べる。箱庭では、ハブを飲み込んでいるのが観察できる。

-

無尾目 アカガエル科アマミハナサキガエルOdorrana amamiensis

徳之島では12月下旬から1月上旬が繁殖期で、上流中流域の急流の下の淀みなどに数日間で一斉に産卵する。箱庭でも、繁殖のために集まってきた抱接中のペアや鳴いている雄を観察できる。

-

有鱗目 クサリヘビ科ヒメハブOvophis okinavensis

魚類を含めてさまざまな脊椎動物を捕食するが、なかでもカエルが重要な位置を占めている。箱庭では、アマミハナサキガエルを捕食しようと狙っているようだ。

-

無尾目 アカガエル科アマミアカガエルRana kobai

主に11月~1月頃、流れの緩い沢の澱みや水たまりなどに卵を産む。箱庭では、繫殖のために集まっている様子が見られる。

-

有鱗目 ナミヘビ科ガラスヒバァHebius pryeri

カエル類を好み、卵やオタマジャクシも食べる。箱庭では、沢にカエルを食べにきたようだ。

-

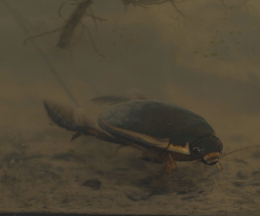

スズキ目 ハゼ科キバラヨシノボリRhinogobius sp.

主に水生昆虫を餌とするが、付着藻類も食べると考えられる。箱庭では、餌を待ち伏せしているようだ。

-

トンボ目 トゲオトンボ科トクノシマトゲオトンボRhipidolestes amamiensis tokunoshimensis

雄は縄張りを持ち、産卵に訪れる雌を待ち受けて交尾する。雄同士の縄張り争いでは赤い脚を見せつける行動を取る。箱庭では、交尾中のペアを観察することができる。

-

トンボ目 モノサシトンボ科アマミルリモントンボCoeliccia ryukyuensis amamii

箱庭で見られるように、連結産卵中に直立姿勢で雌を他の雄から警護する習性がある。

-

トンボ目 カワトンボ科リュウキュウハグロトンボMatrona japonica

雄は水辺の植物に止まって縄張りをもち雌を待つ。箱庭でも雌を待ち受けているようだ。

-

トンボ目 ヤンマ科ヒメミルンヤンマAeschnophlebia milnei naica

薄暗い時間帯によく活動し、日中は木にぶら下がって休息する。箱庭でも、休息しているところを観察できる。

-

トンボ目 ミナミヤンマ科ミナミヤンマChlorogomphus brunneus costalis

雌は源流域で産卵する。箱庭では、木の枝にぶら下がって休息しているところを観察できる。

-

コウチュウ目 ミズスマシ科オキナワオオミズスマシDineutus mellyi insularis

水上を泳ぎ回り、危機を感じた時などは水中にも潜る。箱庭でも、活発に泳ぎ回る姿が観察できる。

-

クモ目 キシダグモ科オオハシリグモDolomedes orion

水面の振動を頼りにオタマジャクシや魚を捕らえる。箱庭では脚を水面上に置いて、獲物を待ち伏せる様子が観察できる。

-

十脚目 サワガニ科アマミミナミサワガニAmamiku amamensis

サワガニの仲間は幼生期を卵で過ごすため、子供は親と同じ姿で孵化する。箱庭では、卵を抱えたところを観察することができる。

-

十脚目 サワガニ科リュウキュウサワガニGeothelphusa obtusipes

水中の石の下や河底に穴を掘って棲んでいる。 陸上に出ることは極めて少なく、島では最も観察しにくいサワガニだが、箱庭では水中にいる様子を観察できる。

-

十脚目 サワガニ科サカモトサワガニGeothelphusa sakamotoana

雑食性で昆虫やミミズ、落ち葉を食べる。箱庭では、どんぐりを食べているようだ。

-

ウシ目 イノシシ科リュウキュウイノシシSus scrofa riukiuanus

雑食性で木の実や種子などの植物から、昆虫や爬虫類、両生類、ネズミ類などの動物も食べる。箱庭では、親子でサカモトサワガニを食べようとしているようだ。

-

スズメ目 メジロ科リュウキュウメジロZosterops japonicus loochooensis

主に樹上で、昆虫類、クモ類、木の実、花蜜などを食べる。里山でも見られ、ヒカンザクラが咲く頃には群れで蜜を吸っている様子が見られる。箱庭では、枝先に留まっている。

-

有鱗目 トカゲモドキ科オビトカゲモドキGoniurosaurus splendens

夜間に地上を徘徊し、ミミズや昆虫などを食べる。箱庭では、餌を探し回っているようだ。

沢沿いの森の「植物」

-

ウマノスズクサ科タニムラアオイAsarum leucosepalum

箱庭では、美しい白い花を咲かせている

-

オシダ科コバノカナワラビArachniodes sporadosora

-

ヒメシダ科コウモリシダThelypteris triphylla

-

サクラソウ科シシアクチArdisia quinquegona

-

ミソハギ科シマサルスベリLagerstroemia subcostata var. subcostata

箱庭では、沢筋に生えた木の特徴的な樹皮を観察できる

-

シュロソウ科オオシロショウジョウバカマHeloniopsis leucantha

箱庭では、冬の沢沿いでひっそりと、しかし美しく咲いている

-

シソ科ヒメタムラソウSalvia pygmaea var. pygmaea

箱庭では、渓流沿いの岩上で白い花を咲かせている

-

ブナ科スダジイCastanopsis sieboldii

箱庭では、大木がそびえ、動物たちのすみかになっている

-

ラン科ナゴランSedirea japonica

箱庭では、木の幹に太い根を張り着生している

-

コミカンソウ科アカハダコバンノキMargaritaria indica

箱庭では、まだ小さな株が林床で成長している

徳之島「A:谷沿いの森」「A3:深い森」の動植物

A3:深い森

山地の谷筋には湿度の高い森が広がります。こうした環境ではしばしばオキナワウラジロガシが群生し、その中には板根を大きく発達させた高さ20m以上、幹の直径は1mを超えるものも見られます。また、湿度の高い環境を好む動植物が多く、尾根沿いの森とともに徳之島の豊かな生物相を支えています。

深い森の「動物」

-

ネズミ目 ネズミ科トクノシマトゲネズミTokudaia tokunoshimensis

ジャンプ力が強く左右の足をそろえてピョンピョンと跳ねるような歩き方をする他、箱庭で見られるように、ハブの攻撃もジャンプして避けることが知られている。

-

有鱗目 クサリヘビ科ハブProtobothrops flavoviridis

小さい頃はカエル、トカゲなど両生爬虫類を主に捕食するが、成長とともにネズミ類などの哺乳類をよく食べるようになる。箱庭でも、トクノシマトゲネズミを襲っているようだ。

-

有尾目 イモリ科アマミイボイモリEchinotriton raffaellii

ミミズやコウガイビル、カタツムリ、ナメクジ、そのほか甲虫やヤスデなどを食べる。箱庭では肋骨を広げて威嚇している。

-

ゴキブリ目 ムカシゴキブリ科アカボシルリゴキブリEucorydia tokaraensis

成虫の雄は日中に葉っぱの上でたたずむことがあるという。箱庭でも、葉の上にいる雄を観察することができる。

-

コウチュウ目 クワガタムシ科トクノシマコクワガタDorcus amamianus kubotai

樹液や明かりに集まる。箱庭では、オキナワウラジロガシにしがみついているのを観察できる。

-

柄眼目 オナジマイマイ科トクノシマケマイマイAegista kiusiuensis tokunovaga

野外で見かける機会は少ないが、箱庭ではオキナワウラジロガシの板根の上を這っているところを観察できる。

-

柄眼目 キセルガイ科トクネニヤダマシギセルStereophaedusa caudata

木の幹にいる姿が最もよく見かける姿であるが、見かけるのは稀である。箱庭では、活動しているところを観察できる。

深い森の「植物」

-

ブナ科オキナワウラジロガシQuercus miyagii

箱庭では、谷筋に育つ大木を観察できる

-

チャセンシダ科シマオオタニワタリAsplenium nidus

箱庭では、オキナワウラジロガシに着生し葉を広げている

-

エゴノキ科エゴノキStyrax japonicus

-

マンサク科イスノキDistylium racemosum

-

ガマズミ科サンゴジュViburnum odoratissimum var. awabuki

-

コミカンソウ科ヤマヒハツAntidesma japonicum

-

アカネ科ヒメアリドオシDamnacanthus indicus var. microphyllus

箱庭では、林床で葉を広げ、とげをたくさんつけている

-

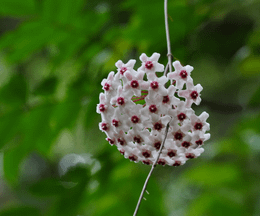

キョウチクトウ科サクラランHoya carnosa

箱庭では、初夏に花を咲かせ、昆虫を引き寄せている

-

オシダ科カツモウイノデCtenitis subglandulosa

-

シシガシラ科ヒリュウシダBlechnum orientale

箱庭では、新葉を広げんとしている

徳之島「B:尾根沿いの森」「B1:里の森」の動植物

B1:里の森

徳之島の森林の大半は過去に伐採された二次林です。特に集落の近くには、人の手が入ってから間もなく光が入りやすい森が広がり、所々に残る道跡や炭窯跡、畑跡が人と自然の関わりを感じさせます。こうした身近な里の森には、明るい環境を好む生きものが多く暮らしています。

里の森の「動物」

-

タカ目 タカ科サシバButastur indicus

渡り鳥であるサシバは、秋になると徳之島にやってくる。箱庭では、空に舞うサシバを見ることができる。

-

チドリ目 シギ科アマミヤマシギScolopax mira

土中のミミズや昆虫類を食物にしており、地表を歩きながら餌を探す。箱庭では、大好物のミミズを探しているところが観察できる。

-

フクロウ目 フクロウ科リュウキュウコノハズクOtus elegans elegans

飛ぶときに音を出さない羽、優れた視力と長い爪を持つ、小さくとも優秀なハンター。箱庭では、今日も昆虫を捕まえたようだ。

-

コイ目 ドジョウ科シノビドジョウMisgurnus amamianus

ドジョウの仲間は、エラ呼吸のほかに補助的な呼吸法として、空気を飲み込み腸で呼吸をすることが知られている。箱庭では、肛門から気泡を出す様子が観察できる。

-

カメムシ目 セミ科リュウキュウアブラゼミGraptopsaltria bimaculata

セミの仲間は、腹部内にある発音筋により腹部を振動させて音を出し、腹部の空洞で響かせる事で音を大きくしている。箱庭では、懸命に鳴く姿が観察できる。

-

カメムシ目 キンカメムシ科アカギカメムシCantao ocellatus

天敵対策のためか、アカメガシワ等に集合している姿をよく見かける。箱庭では、フカノキに集まっているようだ。

-

コウチュウ目 オサムシ科アマミハンミョウSophiodela ferriei

箱庭では、夜間に葉の上で休息している様子が見られる。

-

コウチュウ目 クワガタムシ科 トクノシマノコギリクワガタProsopocoilus dissimilis makinoi

夜行性で、スダジイ、タブノキなどの樹液に集まる他、明かりにも飛来する。箱庭では、スダジイにつかまっているところを観察できる。

-

コウチュウ目 クワガタムシ科トクノシマヒラタクワガタDorcus titanus tokunoshimaensis

夜行性で、スダジイ、カシ類、アカメガシワなどの樹液に集まる他、明かりにも飛来する。箱庭では、樹液に集まってきたところを観察できる。

-

コウチュウ目 クワガタムシ科ヤマトサビクワガタDorcus japonicus

明かりにも飛来するが、地上歩行性が強い。箱庭では、朽ち木の上を歩いているようだ。

-

コウチュウ目 カミキリムシ科トクノシマゴマダラカミキリAnoplophora oshimana tokunoshimana

日中に活動し、木に留まっている様子を見かける。箱庭でも、木に留まっている様子を観察できる。

-

トカゲ目 カナヘビ科アオカナヘビTakydromus smaragdinus

草や木に登るのが得意で立体的に活動する。箱庭でも、草の上で日光浴をしている。

-

コウチュウ目 ゲンゴロウ科ヒメフチトリゲンゴロウCybister rugosus

獰猛な肉食性で、水中の様々な動物を貪欲に捕食するほか、死肉も食する。箱庭では、ヤゴを捕らえたようだ。

-

十脚目 テナガエビ科コンジンテナガエビMacrobrachium lar

箱庭では、水底底で餌を探しているようだ。

-

十脚目 テナガエビ科ヒラテテナガエビMacrobrachium japonicum

箱庭では、水底で獲物を待ち伏せているようだ。

-

十脚目 ヌマエビ科ヤマトヌマエビCaridina multidentata

箱庭では、水底で藻を食べているようだ。

-

クモ目 ジョロウグモ科オオジョロウグモNephila pilipes

木と木の間や建物の周囲に長径1~1.5mの大型の網を張り、昆虫類、時には鳥類まで捕食する。箱庭では、獲物が網にかかるのを待ち構えているようだ。

-

柄眼目 ナメクジ科ヤマナメクジMeghimatium fruhstorferi

徳之島の林内で普通に見られる。箱庭では、木の表面で何かを食べているようだ。

-

スズメ目 セキレイ科キセキレイMotacilla cinerea

常に尾羽を上下に振りながら、主に水辺を歩いて水生昆虫類などを食べ、ときどき飛んでいる昆虫類も空中捕食する。箱庭では、餌を探しているようだ。

-

スズメ目 ウグイス科ウグイスCettia diphone

昆虫類や木の実等を食べる雑食性。箱庭でも、餌を探しているようだ。

里の森の「植物」

徳之島「B:尾根沿いの森」「B2:深い森」の動植物

B2:深い森

伐採からときが経つにつれ、森の木々は高く、太く成長していきます。徳之島の森を代表するスダジイなどの高木が林冠を形づくり、その下には中低木、下草など植物の階層が生まれ、林床は次第に暗くなっていきます。こうして徳之島の動物相を支える豊かな森に成長していくのです。

深い森の「動物」

-

ウサギ目 ウサギ科アマミノクロウサギPentalagus furnessi

ススキの若芽、イヌビワ、樹皮などを食べる草食性。開けた場所で糞をする習性がある。箱庭では、落ちて間もない落ち葉を食べる幼獣と糞をする成獣が観察できる。

-

ネズミ目 ネズミ科ケナガネズミDiplothrix legata

箱庭では、松ぼっくりを食べているようだ。幼獣も観察できる。

-

コウモリ目 ヒナコウモリ科リュウキュウテングコウモリMurina ryukyuana

イイギリ、アオバノキ、フカノキなど、1枚1枚の葉が大きく、また葉のつき方が放射状である木の枯れ葉をねぐらとして利用する。箱庭では、フカノキの葉で寝ている様子が観察できる。

-

ハト目 ハト科ズアカアオバトTreron formosae permagnus

よくつがいで行動している様子を見かける。箱庭でも、2羽が寄り添って休息している様子を観察できる。

-

有鱗目 ヤモリ科アマミヤモリGekko vertebralis

指に趾下薄板という構造があり、垂直な壁も難なく動き回ることができる。箱庭では、木の幹に張り付いている。

-

有鱗目 アガマ科オキナワキノボリトカゲDiploderma polygonatum polygonatum

箱庭では、ヘッドボビングという頭を上下に振る腕立て伏せのような運動を行っている様子が見られる。これは求愛や威嚇など様々な場面で見られる。

-

有鱗目 トカゲモドキ科オビトカゲモドキGoniurosaurus splendens

夜間に地上を徘徊し、ミミズや昆虫などを食べる。箱庭では、餌を探し回っているようだ。

-

有鱗目 ナミヘビ科リュウキュウアオヘビCyclophiops semicarinatus

カエルやミミズを食べるが、ほとんどミミズだけを食べる。箱庭では、大きなミミズを狙っているようだ。

-

有鱗目 コブラ科ヒャンSinomicrurus japonicus

夜行性だが、昼間に出歩いているところを見かけることもある。姿を見かけにくいヘビだが、箱庭ではちょうど出歩いている個体が観察できる。

-

サソリモドキ目 サソリモドキ科アマミサソリモドキTypopeltis stimpsonii

外敵に会うとハサミ状の触肢を大きく開き、長いムチ状の尾節を高くあげ、 酢酸が含まれる液を放出する。箱庭では、威嚇している様子を観察できる。

-

ゴキブリ目 オオゴキブリ科リュウキュウクチキゴキブリSalganea taiwanensis ryukyuanus

箱庭では、雄と雌が相手の翅を食べ合っている。2021年に報告されたこの行動の意義についてはまだ解明されておらず、現在も研究が進められている。

-

カメムシ目 セミ科オオシマゼミMeimuna oshimensis

「ジューージーワ、ジーワ、ジーワ…」という前奏の後、「カン、カン、カン…」と鐘の音を思わせる甲高い鳴き声を発する。箱庭でも、盛んに鳴いているようだ。

-

コウチュウ目 クワガタムシ科アマミシカクワガタRhaetulus recticornis

夜行性で、アカメガシワやスダジイなどの細枝から出る樹液に集まる他、明かりにも飛来する。見つけることが極めて難しいが、箱庭では樹液に集まってきたところが観察できる。

-

コウチュウ目 クワガタムシ科アマミマルバネクワガタ名義タイプ亜種Neolucanus protogenetivus protogenetivus

雄の方が先に羽化する傾向があり、雌の羽化を待ち受けて交尾する。箱庭では、雌を待ち受けている雄を観察することができる。

-

コウチュウ目 センチコガネ科オオシマセンチコガネ徳之島亜種Phelotrupes oshimanus yukiae

いわゆる糞虫であり、リュウキュウイノシシやアマミノクロウサギの糞、腐敗した動物遺骸に集まる。箱庭では、アマミノクロウサギの糞を食べている様子を観察できる。

-

クモ目 ハラフシグモ科トクノシマキムラグモHeptathela kanenoi

地面に掘った穴に棲んでおり、入口につけた扉を少し持ち上げて獲物が通りかかるのを待ち伏せする。箱庭では、ちょうど獲物を捕らえたようだ。

-

有鱗目 タカチホヘビ科アマミタカチホヘビAchalinus werneri

主にミミズ類を捕食する。徳之島ではめったに見られない種だが、箱庭では地表に出てきた個体を確認できる。

-

スズメ目 ツグミ科シロハラTurdus pallidus

地面を歩きながら、ミミズ類や昆虫類、木の実などを採食する。箱庭では、ミミズを見つけたようだ。

深い森の「植物」

-

バラ科ホウロクイチゴRubus sieboldii

-

ブナ科スダジイCastanopsis sieboldii

箱庭では、大木がそびえ、動物たちのすみかになっている

-

ラン科カシノキランGastrochilus japonicus

箱庭では、木に根を張り、葉を広げている

-

ハイノキ科アマシバSymplocos formosana

箱庭では、葉を風に揺らしている

-

ユズリハ科ヒメユズリハDaphniphyllum teijsmannii

-

ウコギ科フカノキHeptapleurum heptaphyllum

箱庭では、リュウキュウテングコウモリが葉にくるまって休み、アカギカメムシが葉に集まっている

-

ウラボシ科リュウキュウマメヅタLemmaphyllum microphyllum var. obovatum

箱庭では、スダジイの幹を這うように生えている

-

ウラボシ科ヤリノホクリハランLeptochilus wrightii

-

サルトリイバラ科サツマサンキライSmilax bracteata var. bracteata

箱庭では、フカノキに絡まりながら葉を広げている

-

ツツジ科サクラツツジRhododendron tashiroi

箱庭では、冬に花を咲かせている

-

アジサイ科トカラアジサイHydrangea kawagoeana var. kawagoeana

箱庭では、林床で葉を広げる様子が見られる

-

キョウチクトウ科オキナワテイカカズラTrachelospermum asiaticum var. liukiuense

-

ホルトノキ科コバンモチElaeocarpus japonicus

-

サクラソウ科モクタチバナArdisia sieboldii

-

オシダ科ヘツカシダBolbitis subcordata

-

センリョウ科センリョウSarcandra glabra

箱庭では、オレンジの実をつける様子が見られる

-

メシダ科ヒロハノコギリシダDiplazium dilatatum

-

サクラソウ科モロコシソウLysimachia sikokiana

-

ラン科オナガエビネCalanthe masuca

箱庭では、夏に紫色の花を咲かせる様子が見られる

徳之島「B:尾根沿いの森」「B3:山頂の森」の動植物

B3:山頂の森

熱帯・亜熱帯地域の標高が高い山地には、霧が多く湿度の高い「雲霧林」が発達します。徳之島では井之川岳山頂付近を中心に見られ、限られた日射により、低地の森と比べて樹高が低くなっています。ここでは地面だけでなく、木の幹や枝にも数多くの着生植物やシダ植物、蘚苔類が見られます。

山頂の森の「動物」

-

ハト目 ハト科カラスバトColumba janthina janthina

繁殖期には雄は押し殺したような声で「グルルルウーウウーゥ」と鳴き、牛の鳴き声のように聞こえることから島では俗にウシバトと呼ばれる。箱庭では、飛んでいる様子を観察できる。

-

スズメ目 カササギヒタキ科リュウキュウサンコウチョウTerpsiphone atrocaudata illex

鳴き声がツキヒホシ (月日星) ホイホイホイと聞こえることが名前 (三光鳥) の由来。姿を見ることは少ないが、箱庭では若い雄が鳴いている様子を観察できる。

-

コウチュウ目 コガネムシ科マルダイコクコガネ徳之島亜種Copris brachypterus toguchii

いわゆる糞虫であり、アマミノクロウサギなどの糞を主な餌としている。糞の下に穴をほって埋めたり、糞を持って移動した後食べることもある。箱庭でも、アマミノクロウサギの糞に寄ってきた。

-

柄眼目 ナンバンマイマイ科トクノシマケハダシワクチマイマイMoellendorffia tokunoensis

朽ち木で見られることが多く、箱庭でも朽ち木を這う様子を観察できる。

山頂の森の「植物」

-

ツバキ科ヒメサザンカCamellia lutchuensis

箱庭では、うつむき加減の白い花を咲かせている

-

ウラボシ科アマミアオネカズラGoniophlebium amamianum

箱庭では、木の幹に着生し、葉を伸ばしている

-

クスノキ科シバニッケイCinnamomum doederleinii

-

アオキ科ナンゴクアオキAucuba japonica var. ovoidea

-

サクラソウ科タイミンタチバナMyrsine seguinii

-

ユズリハ科ユズリハDaphniphyllum macropodum subsp. macropodum

箱庭では、山頂付近の森で頭上に葉を広げている

-

クサスギカズラ科ノシランOphiopogon jaburan

箱庭では、冬に紺色の種子をつけたところだ

-

スミレ科ヤクシマスミレViola iwagawae

箱庭では、足元にかわいらしい小さな花を咲かせている

-

ラン科トクノシマエビネCalanthe tokunoshimensis

箱庭では、春の訪れとともに花を咲かせている

-

サトイモ科トクノシマテンナンショウArisaema kawashimae

箱庭では、冬にひっそりと咲いている

-

ウマノスズクサ科トクノシマカンアオイAsarum simile

箱庭では、春に林床でひっそりと花を咲かせている